Die Halswirbelsäule (HWS) ist eine der beweglichsten, aber auch empfindlichsten Regionen der Wirbelsäule. So kann ein Bandscheibenvorfall am Hals dein Leben spürbar einschränken. Häufig verwechseln Betroffene erste Warnzeichen mit Verspannungen – doch unbehandelt kann ein HWS-Bandscheibenvorfall zu chronischen Schmerzen oder sogar Nervenschäden führen.

In diesem Artikel erfährst du alles über die Ursachen, Symptome und Diagnose eines HWS-Bandscheibenvorfalls sowie über bewährte Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen, um Beschwerden vorzubeugen oder zu lindern.

Inhalt

- Was ist ein Bandscheibenvorfall am Hals?

- Ursachen: Wie entsteht ein Bandscheibenvorfall am Hals?

- Was sind die Symptome eines Bandscheibenvorfalls am Hals?

- Wie beuge ich einem Bandscheibenvorfall am Hals vor?

- Ist ein Bandscheibenvorfall am Hals heilbar?

- Was tun bei einem Bandscheibenvorfall am Hals?

- Wie wird ein Bandscheibenvorfall am Hals diagnostiziert?

- Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

- Welche Übungen helfen bei einem Bandscheibenvorfall am Hals?

- Welche Auswirkungen hat ein Bandscheibenvorfall am Hals?

- Kann ein Bandscheibenvorfall am Hals berufsunfähig machen?

- Fazit: Ein Bandscheibenvorfall am Hals ist behandelbar – frühzeitiges Handeln zählt

Was ist ein Bandscheibenvorfall am Hals?

Ein Bandscheibenvorfall tritt auf, wenn der weiche Gallertkern einer Bandscheibe durch den äußeren Faserring dringt und auf deine Nerven oder dein Rückenmark drückt. Normalerweise schützt der äußere Faserring die Bandscheibe und hält den Gallertkern an seinem Platz. Erleidet der Faserring jedoch kleine Risse, kann der Gallertkern nach außen dringen.

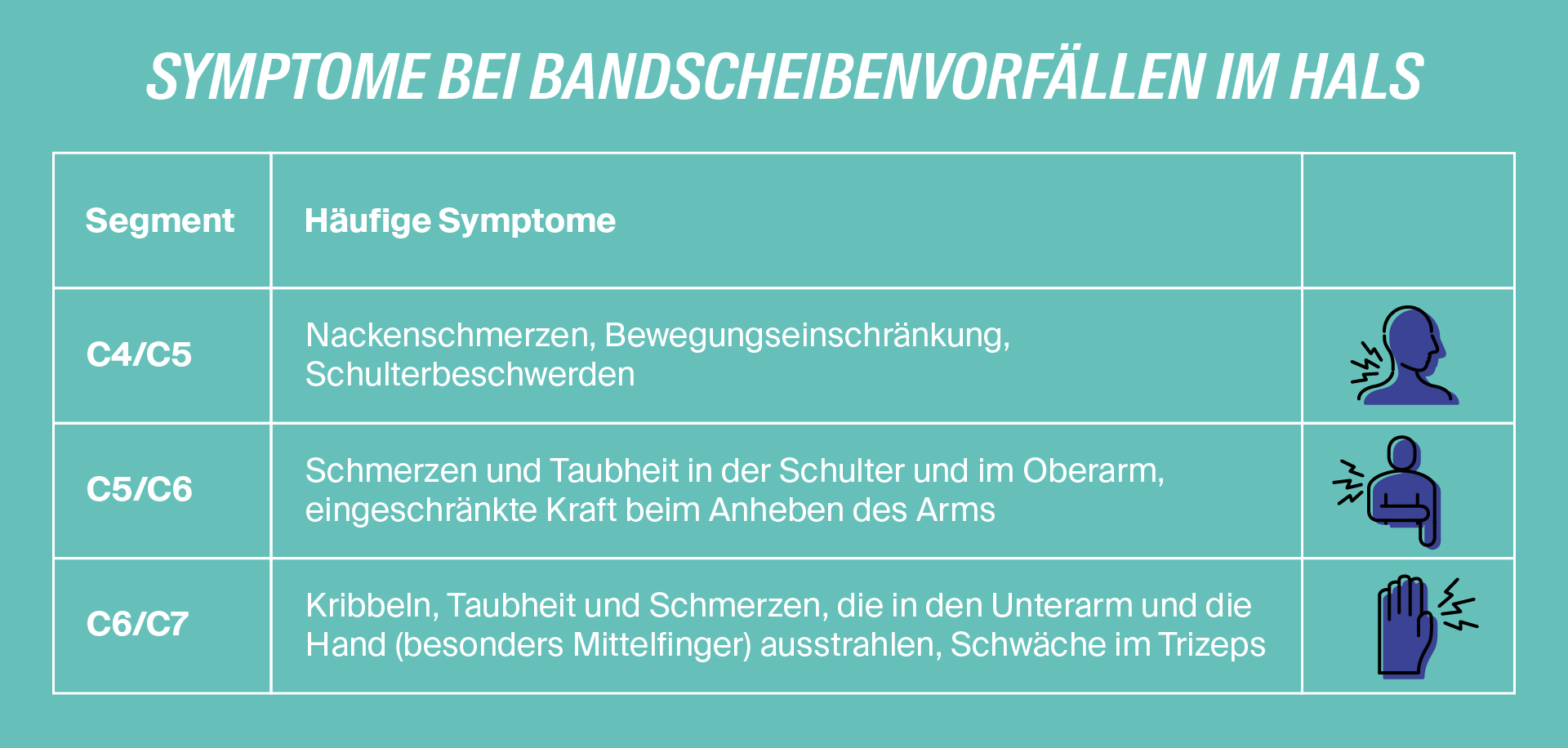

Um einen Bandscheibenvorfall am Hals handelt es sich, wenn sich die Problematik in der Halswirbelsäule abspielt. Selten ist das nicht: Da die Halswirbelsäule aus sieben beweglichen Wirbeln besteht und das Kopfgewicht trägt, ist sie besonders anfällig für Verschleiß und Fehlbelastungen. Meist betrifft ein Bandscheibenvorfall am Hals die unteren Segmente der HWS, sie tragen die größte Belastung und sind für viele deiner Kopfbewegungen verantwortlich. Besonders häufig treten HWS-Bandscheibenvorfälle in den Halswirbelkörpern C4/C5, C5/C6 und/oder C6/C7 auf. C steht dabei für die sieben Halswirbel. Insgesamt besitzt die menschliche Wirbelsäule 33 Wirbel. Die Buchstaben teilen die Wirbel in Abschnitte:

- Halswirbelsäule (HWS): Sieben Wirbel (C1–C7)

- Brustwirbelsäule (BWS): 12 Wirbel (Th1–Th12)

- Lendenwirbelsäule (LWS): Fünf Wirbel (L1–L5)

- Kreuzbein (Os sacrum): Fünf verschmolzene Wirbel

- Steißbein (Os coccygis): Vier bis fünf verschmolzene Wirbel

Gesunde vs. geschädigte Bandscheibe

Die Bandscheiben haben eine zentrale Funktion: Sie federn Druckbelastungen ab und ermöglichen die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Jede Bandscheibe besteht aus zwei Hauptbestandteilen:

- Anulus fibrosus (Faserring): Ein fester, äußerer Ring aus Faserknorpel, der Stabilität gibt.

- Nucleus pulposus (Gallertkern): Ein weicher, gelartiger Kern, der Wasser speichert und als Stoßdämpfer wirkt.

Die Funktionsweise ist einfach: Bei Bewegung und Belastung gibt die Bandscheibe Flüssigkeit ab, bei Entlastung saugt sie diese wieder auf – ähnlich wie ein Schwamm. Dieser Mechanismus sorgt für Flexibilität und Druckverteilung. Eine gesunde Bandscheibe ist demnach elastisch, widerstandsfähig und gut durchfeuchtet. Eine beschädigte Bandscheibe zeigt hingegen Veränderungen:

- Wasserverlust: Der Nucleus pulposus trocknet aus. Dadurch ist die Bandscheibe weniger elastisch.

- Risse im Faserring: Kleine Risse im Anulus fibrosus entstehen.

- Vorwölbung oder Vorfall: Teile des Gallertkerns treten aus und drücken auf Nervenstrukturen.

Bandscheibenvorfall vs. Vorwölbung

Veränderungen der Bandscheibe können entweder eine Vorwölbung oder einen Bandscheibenvorfall verursachen. Bandscheibenvorfälle unterteilen sich wiederum in Schweregrade.

- Bandscheibenvorwölbung (Protrusion): Der äußere Faserring (Anulus fibrosus) bleibt intakt, aber der innere Gallertkern (Nucleus pulposus) drückt nach außen. Dies kann umliegende Nerven reizen und Schmerzen verursachen, ist aber oft reversibel.

- Teilweiser Bandscheibenvorfall (Prolaps): Der Faserring reißt und Teile des Gallertkerns treten heraus. Wenn das ausgetretene Gewebe auf Nerven oder das Rückenmark drückt, kann es zu starken Schmerzen, Taubheitsgefühlen oder Lähmungserscheinungen kommen.

- Kompletter Bandscheibenvorfall (Extrusion): Bandscheibengewebe tritt aus, drückt stärker auf Nerven oder Rückenmark. Muskelschwäche, Lähmungen oder Koordinationsprobleme treten auf.

Sequestrierter Vorfall: Teile der Bandscheibe lösen sich ab und schwimmen frei im Wirbelkanal. Dies kann starke Entzündungsreaktionen und schwerwiegende neurologische Schäden verursachen.

Ursachen: Wie entsteht ein Bandscheibenvorfall am Hals?

Ein Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule (HWS) entsteht, wenn die Bandscheiben zwischen den Halswirbeln überlastet oder verschleißt sind. Ursachen für Verschleiß oder Überlastung sind vielseitig. Sie können altersbedingt sein, durch Fehlhaltungen entstehen oder traumatische Gründe haben. Auch die eigene Genetik kann einen Bandscheibenvorfall am Hals begünstigen.

Somit können sich Bandscheibenvorfälle am Hals entweder schleichend oder abrupt entwickeln. Diesbezüglich unterteilt sich ein HWS-Bandscheibenvorfall in akut und chronisch:

- Akuter Vorfall: Ein akuter Vorfall entsteht plötzlich – zum Beispiel durch eine ungewohnte Bewegung, ruckartige Belastung oder ein Trauma (z. B. Autounfall, Sturz). Die Symptome treten unmittelbar auf und können starke Schmerzen sowie Bewegungseinschränkungen verursachen.

- Chronischer Vorfall: Ein chronischer Vorfall entwickelt sich über Monate oder Jahre durch degenerative Veränderungen. Anhaltender Verschleiß und Belastung der Bandscheiben führen dazu, dass sie an Elastizität verlieren und sich allmählich vorwölben oder reißen.

Altersbedingter Verschleiß

Degenerative Prozesse beginnen in den Bandscheiben schon ab dem 30. Lebensalter. Mit zunehmendem Alter nimmt die Wasserbindung in den Bandscheiben also auf natürliche Weise ab. Während die Bandscheibe in jungen Jahren zum Großteil aus Wasser besteht, verliert sie mit steigendem Alter mehr an Flüssigkeit und wird so spröder. So geht die Stoßdämpfer-Funktion der Bandscheibe mehr und mehr verloren.

- Besonders betroffene Segmente: C5/C6 und C6/C7, da diese am stärksten belastet werden

Überbelastung und Fehlhaltung

Allerdings sind Fehlhaltungen und einseitige Belastungen die häufigsten Ursachen für einen Bandscheibenvorfall im Halsbereich. Ein typisches Beispiel für die Ursache eines HWS-Bandscheibenvorfalls ist das sogenannte „Text-Neck“-Syndrom, bei dem der Kopf übermäßig nach vorne gebeugt wird. Diese mittlerweile alltägliche Haltung übt enormen Druck auf die Bandscheiben im Halsbereich aus.

Doch auch falsche Schlafpositionen, ungeeignete Kopfkissen oder Überkopfarbeiten (z.B. Maler, Elektriker) können langfristig zu einem Verschleiß der Bandscheiben führen.

- Besonders betroffene Segmente: C5/C6 und C6/C7, da sie das meiste Gewicht des Kopfes tragen.

Traumatische Ursachen

Zudem können plötzliche äußere Einwirkungen wie Unfälle, Stürze oder Sportverletzungen einen Bandscheibenvorfall im Halsbereich verursachen. Besonders häufig tritt dies nach einem Schleudertrauma auf, wie es bei Auffahrunfällen vorkommt. Die abrupte Vor- und Rückwärtsbewegung des Kopfes führt zu einer Überdehnung der Bänder und Bandscheiben, was Risse im Faserring begünstigt. Sportarten mit hoher Krafteinwirkung auf den Nacken wie Kampfsport, Turnen oder American Football erhöhen das Risiko.

- Besonders betroffene Segmente: C4/C5 und C5/C6

Genetische Faktoren und Bindegewebsschwäche

Auch genetische Veranlagungen können der Grund für einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule sein. Zum Beispiel haben manche Menschen von Geburt an eine schwächere Struktur des Bindegewebes, wodurch die Stabilität der Bandscheiben und der umgebenden Bänder reduziert ist. Dies führt dazu, dass der Faserring schneller Verschleißerscheinungen aufweist. Zusätzlich können erbliche Faktoren dazu beitragen, dass die Bandscheiben frühzeitiger austrocknen oder degenerieren.

Besonders betroffene Segmente: C5/C6 und C6/C7

Hinweis: Wie bei jeder anderen Krankheit solltest du dich für die Diagnose und eine individuelle Behandlung an medizinisches Fachpersonal wenden.

Was sind die Symptome eines Bandscheibenvorfalls am Hals?

Symptome eines Bandscheibenvorfalls in der Halswirbelsäule reichen von leichten Verspannungen bis hin zu starken Schmerzen und neurologischen Ausfällen. Die Schmerzen sind insbesondere davon abhängig, welches Wirbelsegment vom Bandscheibenvorfall betroffen ist und ob Nerven oder das Rückenmark beeinträchtigt sind. Zudem unterscheiden sich die Symptome im Zeitverlauf.

In den frühen Stadien des Bandscheibenvorfalls im Hals treten oft unspezifische Symptome wie Nackenverspannungen, Bewegungseinschränkungen oder leichte Schmerzen auf, die nach Ruhephasen wieder nachlassen. Je nach Fortschreiten des Bandscheibenvorfalls und dessen Verlauf können die Beschwerden an Intensität zunehmen und weitere Körperbereiche betreffen.

Das sind typische Symptome über die Entwicklungsstadien eines Bandscheibenvorfalls hinweg:

- Frühes Stadium (leichte Symptome): Nackenschmerzen, Verspannungen, eingeschränkte Beweglichkeit im Kopf, leichte Schmerzen

- Mittleres Stadium (zunehmende Beschwerden): Schmerzen strahlen in weitere Bereiche wie Schultern und Arme aus, Kribbeln oder Taubheitsgefühl in den Armen oder Händen

- Fortgeschrittenes Stadium (deutliche Einschränkungen): Muskelschwäche bis hin zu Lähmungserscheinungen, nachlassende Greifkraft der Hand, Sensibilitätsstörungen

- Schwerer Verlauf: Koordinationsprobleme, Gangunsicherheit, chronische Schmerzen, Blasen- oder Darmentleerungsstörungen, Schwindel, Schwankungen im Blutdruck

Prinzipiell treten Symptome beim Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule entweder lokal oder neurologisch auf.

Lokale Symptome

Lokale Symptome entstehen direkt in der Halswirbelsäule und betreffen in erster Linie den Nackenbereich. Zu den häufigsten Beschwerden gehören Nackenschmerzen, die sich je nach Lage des Vorfalls unterschiedlich äußern. Anfangs treten oft Verspannungen und Steifheit auf, die nach Ruhephasen nachlassen, sich aber durch ungünstige Bewegungen oder langes Sitzen – etwa im Büro – verstärken. Viele Betroffene spüren eine eingeschränkte Beweglichkeit des Kopfes, insbesondere beim Drehen oder Neigen.

Mit der Zeit können sich deine Schmerzen verstärken und anhaltender werden. Das Schmerzempfinden ist dabei ganz unterschiedlich: Manche Patienten beschreiben ein dumpfes Druckgefühl im Nacken, andere berichten von einem ziehenden oder stechenden Schmerz, der sich bei bestimmten Kopfhaltungen verstärkt. Häufig treten diese Beschwerden morgens nach dem Aufstehen auf oder verschlimmern sich nach langem Sitzen, insbesondere wenn der Kopf lange nach vorne geneigt ist.

Auch Muskelverhärtungen sind typisch: Die Nackenmuskulatur verkrampft sich, was zu Kopfschmerzen oder einem Schweregefühl im Kopf führen kann. Manche Betroffene klagen zudem über ein Knacken oder Reiben in der Halswirbelsäule bei Bewegung. In schweren Fällen kann es sogar zu einem Schiefhals (Torticollis) kommen, bei dem die Nackenmuskulatur so stark verkrampft ist, dass der Kopf schief gehalten wird.

Neurologische Symptome

Neurologische Symptome entstehen, wenn die aus der Halswirbelsäule austretenden Nerven gereizt oder eingeklemmt sind. Da diese Nerven für die Steuerung von Armen, Schultern und Händen zuständig sind, kann ein Bandscheibenvorfall zu unterschiedlich ausgeprägten Beschwerden führen.

Typisch sind ausstrahlende Schmerzen in Schultern, Oberarmen oder sogar bis in die Finger. Diese Schmerzen können brennend, stechend oder ziehend sein und verstärken sich oft bei Bewegung oder Belastung. Ein weiteres häufiges Symptom sind Missempfindungen wie Kribbeln, Taubheitsgefühle oder ein Pelzigkeitsgefühl in den betroffenen Bereichen. Besonders problematisch wird es, wenn der Druck auf den Nerv stark genug ist, um Muskelschwäche oder Koordinationsprobleme zu verursachen. Betroffene berichten oft davon, dass ihre Griffkraft nachlässt, sie Schwierigkeiten haben, kleine Gegenstände wie Schlüssel oder Stifte sicher zu halten oder dass sich ihre Hand „ungeschickt“ anfühlt.

In schweren Fällen kann auch das Rückenmark betroffen sein (Myelopathie). Dann treten zusätzlich Gangunsicherheiten, Gleichgewichtsstörungen oder Reflexveränderungen auf. Eine frühzeitige Behandlung ist entscheidend, um eine dauerhafte Nervenschädigung zu vermeiden.

Wie beuge ich einem Bandscheibenvorfall am Hals vor?

Ein Bandscheibenvorfall der HWS lässt sich nie vollständig vermeiden. Du kannst ihm aber gezielt gegensteuern und so die Risiken bewusst minimieren. Denn die größten Risiken für alle Arten von Bandscheibenvorfällen ergeben sich aus deiner Haltung im Alltag. Deine Halswirbelsäule steht zum Beispiel unter Dauerbelastung, wenn du stundenlang am Schreibtisch sitzt oder dein Smartphone nutzt. Ein Problemfeld ist zudem nicht nur, wie lange du sitzt, sondern auch wie du sitzt. Gekrümmte Haltungen führen unmittelbar zu Verkrampfungen und begünstigen Schmerzen.

Wie also beugst du einem Bandscheibenvorfall am Hals vor? Zum einen, indem du ergonomisch sitzt und an deiner Körperhaltung arbeitest. Zum anderen, indem du ausgleichende Bewegungen in deinen Alltag integrierst, die langes Sitzen oder eine nach vorne gebeugte Haltung wieder ausgleichen.

Tipps zur Vorbeugung:

Ergonomisches Arbeiten und richtige Körperhaltung

Eine falsche Sitzhaltung am Arbeitsplatz ist eine der häufigsten Ursachen für einen Bandscheibenvorfall im Halsbereich. Achte darauf, dass dein Rücken gerade ist und deine Schultern entspannt bleiben. Dein Bildschirm sollte auf Augenhöhe sein, sodass du deinen Kopf nicht nach vorne neigen musst. Eine Faustregel: Die oberste Bildschirmkante sollte ungefähr auf Höhe deiner Augen liegen. Nutzt du einen Laptop, helfen eine externe Tastatur plus Maus und ein Laptop-Ständer.

Auch dein Stuhl sollte richtig eingestellt sein. Die Armlehnen stützen deine Unterarme, sodass deine Schultern entlastet werden. Deine Füße stehen flach auf dem Boden, während deine Knie etwa im 90-Grad-Winkel gebeugt sind. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch kann zudem helfen. Zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln, entlastet deine Wirbelsäule.

Bewegung und Sport

Regelmäßige Bewegung ist essenziell, um deine Halswirbelsäule gesund zu halten. Besonders geeignet sind Sportarten mit sanften, fließenden Bewegungen wie Schwimmen, Yoga oder Pilates. Schwimmen entlastet deine Bandscheiben, Yoga verbessert deine Flexibilität und Pilates stärkt deine tiefliegende Muskulatur.

Ruckartige oder stark belastende Bewegungen können deine Halswirbelsäule (HWS) jedoch stark beanspruchen. Dazu zählen Sportarten mit hohen Stoßbelastungen wie Kontaktsport (z. B. Boxen) oder exzessives Joggen auf hartem Untergrund. Auch plötzliche Drehbewegungen oder Überstreckungen des Kopfes – etwa im Kampfsport oder Turnen – können Mikroverletzungen an den Bandscheiben verursachen.

Krafttraining ist in der Regel positiv, da es die Muskulatur stärkt. Entscheidend ist jedoch, dass du auf eine korrekte Technik achtest, um Fehlbelastungen zu vermeiden. Gelenkschonende Alternativen wie Rückenschwimmen, moderates Radfahren oder gezieltes Krafttraining unter Anleitung können die HWS stabilisieren. Bei einem Bandscheibenvorfall solltest du Sport individuell anpassen.

Muskelaufbau für die HWS

Ein kräftiger Nacken entlastet deine Bandscheiben – doch nicht nur die Halsmuskulatur ist wichtig! Eine stabile Rumpfmuskulatur unterstützt die gesamte Wirbelsäule und verhindert Fehlhaltungen. Besonders effektiv sind Kräftigungsübungen wie isometrische Nackenhaltungen, bei denen du sanften Druck mit der Hand gegen deine Stirn oder den Hinterkopf ausübst, ohne den Kopf zu bewegen.

Auch leichte Kräftigungsübungen mit Thera-Bändern oder Eigengewicht helfen, die Muskulatur im Nacken- und Schulterbereich zu stärken. Achte jedoch darauf, keine ruckartigen oder übermäßig schweren Übungen zu machen – kontrollierte, langsame Bewegungen sind das Ziel.

Ausgleich für den Alltag

Einseitige Belastungen wie langes Sitzen oder ständiges Checken deines Smartphones sind Gift für deine Halswirbelsäule. Um dem entgegenzuwirken, solltest du regelmäßig gegensätzliche Bewegungen machen – am besten alle 30 bis 60 Minuten einmal aufstehen, dich kurz strecken oder ein paar Schritte gehen. Falls du viel am Computer arbeitest, hilft es, den Blick bewusst vom Bildschirm zu lösen und in die Ferne zu schauen, um deine Nackenmuskulatur zu entspannen.

Auch kleine Änderungen im Alltag können helfen: Beim Telefonieren öfter mal aufstehen und herumlaufen, schwere Taschen gleichmäßig auf beide Schultern verteilen und darauf achten, den Kopf nicht unnötig nach vorne zu schieben.

Korrekte Schlafposition

Auch im Schlaf kann die Halswirbelsäule stark belastet werden, insbesondere wenn das Kissen nicht optimal auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Eine falsche Kopfhaltung über mehrere Stunden fördert Verspannungen und führt so langfristig zu Problemen mit den Bandscheiben. Ideal ist ein ergonomisches Nackenkissen, das den Kopf in einer neutralen Position hält und den Nacken stützt.

- Seitenschläfer sollten darauf achten, dass die Wirbelsäule eine gerade Linie bildet und der Kopf nicht abknickt.

- Rückenschläfer profitieren von flachen Kissen, die den Nacken leicht unterstützen.

Eine schlechte Nachricht gibt es hier für Bauchschläfer: In dieser Position ist die Halswirbelsäule stark gedreht – also stark belastet. Wer auf dem Bauch schläft, sollte sich also besser umgewöhnen.

Stressbewältigung und Entspannungstechniken

Stress und psychische Anspannung führen oft zu einer unbewussten Verkrampfung der Nacken- und Schultermuskulatur, was langfristig Fehlhaltungen und Schmerzen begünstigt. Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, Achtsamkeit oder Meditation können Verspannungen vorbeugen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die richtige Atmung. Viele Menschen neigen dazu, bei Stress flach und hektisch zu atmen, wodurch sich die Muskeln zusätzlich verspannen. Durch langsame, tiefe Atemzüge in den Bauch kann sich das Nervensystem beruhigen und die Spannung in der Muskulatur wieder abbauen. Zur Regulierung des Nervensystems solltest du den Fokus auf die Verlängerung deiner Ausatmung legen. Nimm dir zum Beispiel in besonders stressigen Situationen fünf Minuten Zeit und atme jeweils auf vier Zählzeiten ein und auf sechs Zählzeiten aus. Im Laufe der Übung kannst du die Ausatmung dann auf acht bis zehn Zählzeiten verlängern, wenn sich das für dich gut anfühlt.

Ist ein Bandscheibenvorfall am Hals heilbar?

Ob ein Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule heilbar ist, hängt von der individuellen Ausprägung und dem Schweregrad ab. In vielen Fällen kann sich der Körper bis zu einem gewissen Grad selbst helfen, indem er die ausgetretene Bandscheibenmasse abbaut und sich die gereizten Nerven beruhigen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Bandscheibe selbst wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Einmal beschädigt, bleibt sie anfälliger für weitere Vorfälle und Verschleißerscheinungen.

Manche Menschen erleben eine vollständige Rückbildung der Symptome, während andere mit wiederkehrenden Beschwerden oder Bewegungseinschränkungen zu kämpfen haben. Entscheidend ist, ob der Bandscheibenvorfall nur vorübergehende Reizungen verursacht oder ob Nervenstrukturen langfristig beeinträchtigt werden. In jedem Fall ist der Weg zum Arzt bei kleinsten Warnzeichen ratsam, um die Heilungschancen zu erhöhen.

Was tun bei einem Bandscheibenvorfall am Hals?

Trotz präventiver Maßnahmen kann es passieren: Plötzlich treten stechende Nackenschmerzen auf, die bis in die Schultern oder Arme ausstrahlen. Vielleicht ist der Arm sogar kraftlos oder kribbelt? Ein Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die nicht nur Schmerzen verursacht, sondern auch Nervenfunktionen beeinträchtigen kann. Doch was nun? Abwarten oder sofort handeln?

Zunächst gilt es, die Beschwerden einzuordnen und angemessen zu reagieren. Während du leichte Beschwerden oft mit Schonung und gezielten Maßnahmen linderst, erfordern schwerere Symptome eine ärztliche Abklärung. Doch Ruhe bedeutet nicht komplette Bewegungslosigkeit – und auch bei der Wahl zwischen Wärme und Kälte gibt es einiges zu beachten. In den folgenden Abschnitten erfährst du, welche Sofortmaßnahmen helfen und wann ein Arztbesuch unumgänglich ist.

Erste Maßnahmen bei akuten Beschwerden

Ein akuter Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule kann starke Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verursachen. Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren – im wahrsten Sinne des Wortes. Eine vollständige Bettruhe über Tage hinweg wäre allerdings kontraproduktiv. Stattdessen sollte die Halswirbelsäule entlastet, aber nicht völlig stillgelegt werden. Eine bequeme Position mit leicht erhöhter Kopfunterstützung kann helfen, die Muskulatur zu entspannen.

Wärme oder Kälte können zudem Beschwerden kurzfristig mindern. Bei akuten, entzündlichen Schmerzen oder Schwellungen hilft meist Kälte, beispielsweise durch ein in ein Handtuch gewickeltes Kühlpack. Bei chronischen Verspannungen oder Muskelverhärtungen hingegen ist Wärme oft die bessere Wahl, da sie die Durchblutung fördert und die Muskeln entspannt. Hier können Wärmepflaster helfen.

Wann sollte man zum Arzt?

Nicht jeder Schmerz an der Halswirbelsäule erfordert sofortige ärztliche Behandlung, doch es gibt klare Warnsignale, die nicht ignoriert werden sollten. Wenn die Schmerzen trotz Schonung und Selbsthilfe-Maßnahmen anhalten oder sogar schlimmer werden, ist ein Arztbesuch ratsam. Besonders alarmierend sind neurologische Symptome wie Taubheitsgefühle, Kribbeln oder Muskelschwäche in den Armen oder Fingern. Diese können darauf hinweisen, dass ein Nerv stark gereizt oder sogar dauerhaft geschädigt wird.

Ein absolutes Warnsignal ist der Verlust der Kontrolle über Blasen- oder Darmfunktionen – in diesem Fall handelt es sich um einen medizinischen Notfall, der sofortige Hilfe erfordert. Auch wenn die Schmerzen plötzlich extrem stark sind oder Lähmungserscheinungen auftreten, solltest du unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Doch welcher Arzt ist der richtige Ansprechpartner? In erster Linie kann der Hausarzt eine erste Einschätzung geben und eine Überweisung an einen Facharzt ausstellen.

Wie wird ein Bandscheibenvorfall am Hals diagnostiziert?

Ob es sich bei den eigenen Beschwerden tatsächlich um einen Bandscheibenvorfall am Hals handelt, stellt ein Arzt fest. Die Diagnose erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst ermittelt der Arzt durch eine ausführliche Anamnese (Befragung zur Krankheitsgeschichte), wann und wie die Beschwerden begonnen haben. Anschließend prüft der Arzt durch eine körperliche Untersuchung die Beweglichkeit der Halswirbelsäule, die Muskelkraft in den Armen sowie Reflexe und Sensibilität.

Da sich ein Bandscheibenvorfall nicht allein durch eine Tast- oder Sichtuntersuchung feststellen lässt, kommen bildgebende Verfahren wie Röntgen, MRT oder CT zum Einsatz. Während ein Röntgenbild eher knöcherne Strukturen zeigt, liefert die Magnetresonanztomografie (MRT) detaillierte Bilder der Bandscheiben und Nerven. So kann der Arzt genau feststellen, wo der Vorfall sitzt und ob er Nerven bedrängt.

Ärztliche Untersuchung

Die Diagnose eines Bandscheibenvorfalls beginnt mit einem Arztgespräch, genauer gesagt mit der Anamnese. Bei der Anamnese geht es darum, die Beschwerden möglichst genau zu beschreiben. Dabei wird der Arzt typische Fragen stellen, um die möglichen Ursachen und das Ausmaß der Erkrankung besser einordnen zu können:

- Seit wann hast du die Beschwerden?

- Treten die Schmerzen plötzlich oder in Schüben auf?

- Strahlen die Schmerzen in deine Schultern, Arme oder Hände aus?

- Fühlen sich deine Hände oder Arme manchmal taub an oder kribbeln sie?

- Hattest du in der Vergangenheit Probleme mit der Halswirbelsäule?

- Verstärken sich deine Schmerzen bei bestimmten Bewegungen oder Haltungen?

- Hast du bereits Schmerzmittel oder andere Behandlungen ausprobiert?

Körperliche Untersuchung

Nach der Befragung folgt die körperliche Untersuchung. Der Arzt testet die Beweglichkeit des Kopfes, indem er dich bittet, ihn nach vorne, hinten und zu den Seiten zu neigen oder zu drehen. Zudem testet er deine Reflexe. Denn ein Bandscheibenvorfall kann bestimmte Nerven beeinträchtigen. Auch die Sensibilität in verschiedenen Bereichen des Arms wird getestet: Spürst du Berührungen gleichmäßig oder gibt es Unterschiede?

Zusätzlich testet der Arzt die Muskelkraft, indem er dich zum Beispiel bittet, die Arme gegen einen Widerstand anzuheben oder die Finger zu spreizen. Sollten hierbei Auffälligkeiten bestehen, sind weitere Untersuchungen notwendig, um den Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall zu bestätigen.

Bildgebende Verfahren

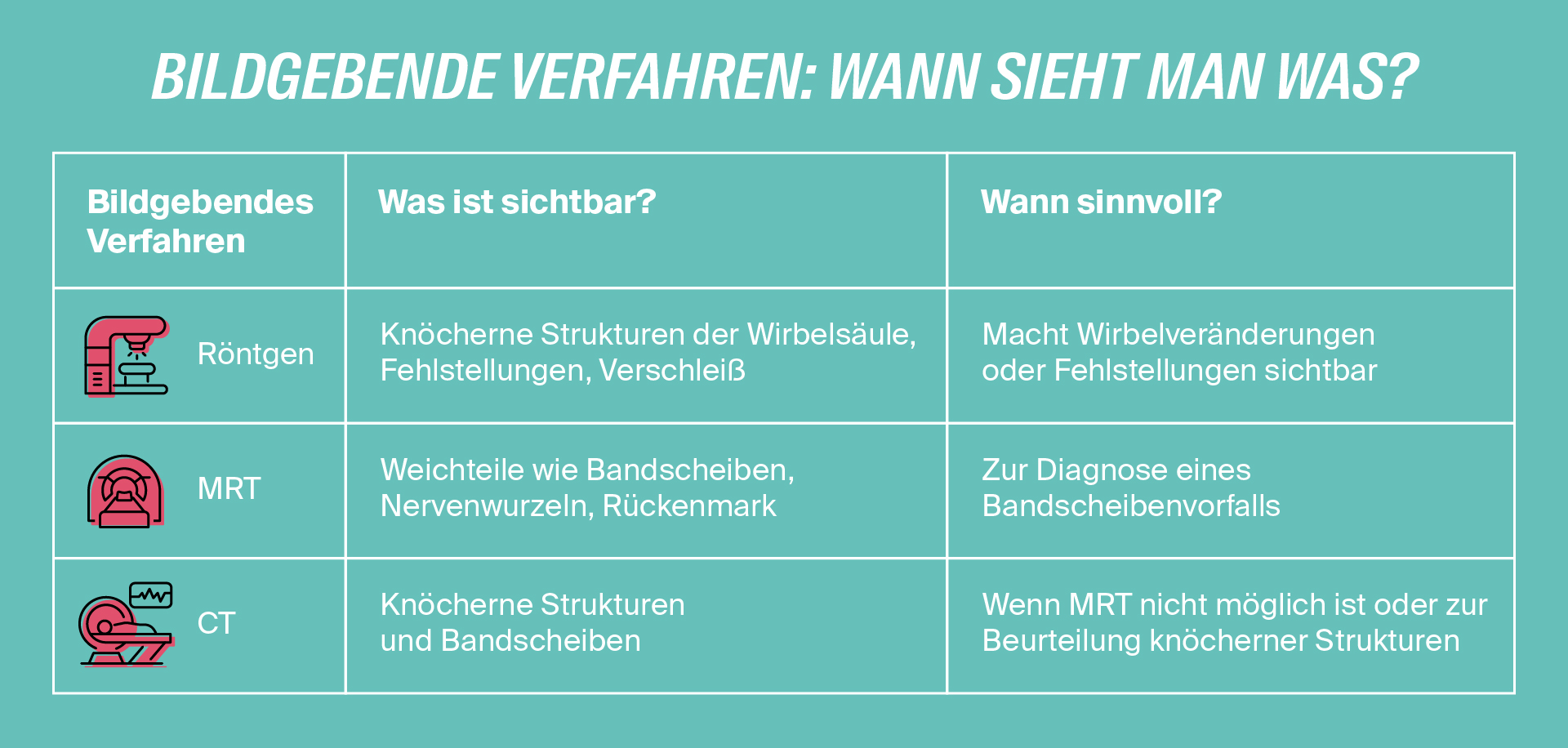

Da sich ein Bandscheibenvorfall nicht mit bloßem Auge erkennen lässt, sind bildgebende Verfahren entscheidend für die Diagnose. Bildgebende Verfahren sind zum Beispiel Röntgenaufnahmen, ein MRT und ein CT. Sie lokalisieren den Vorfall und schließen zudem aus, dass andere Erkrankungen für die Beschwerden verantwortlich sind.

Ein Röntgenbild der Halswirbelsäule zeigt vor allem knöcherne Strukturen. Es kann Hinweise auf Fehlstellungen, Verschleiß oder Wirbelkörperveränderungen geben, die möglicherweise zum Bandscheibenvorfall beigetragen haben. Allerdings sind die Bandscheiben selbst auf einem normalen Röntgenbild nicht sichtbar. Deshalb reicht diese Methode alleine nicht aus, um einen Vorfall sicher zu diagnostizieren.

Ein MRT ist das beste Verfahren, um Bandscheibenvorfälle sichtbar zu machen. Es liefert detaillierte Bilder der Weichteile, also der Bandscheiben, Nervenwurzeln und des Rückenmarks. So lässt sich genauestens feststellen, ob eine Bandscheibe auf eine Nervenwurzel drückt und wie stark die Beeinträchtigung ist.

Die Computertomografie (CT) kommt meist dann zum Einsatz, wenn eine MRT nicht möglich ist. Es zeigt die Wirbelsäule in detaillierten Querschnittsbildern und kann helfen, knöcherne Veränderungen oder Verengungen des Wirbelkanals zu erkennen. In manchen Fällen wird eine Myelografie durchgeführt, bei der ein Kontrastmittel in den Wirbelkanal gespritzt wird, um Nervenbeeinträchtigungen besser sichtbar zu machen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Je nach Schweregrad des Bandscheibenvorfalls und der damit verbundenen Beschwerden entscheidet der Arzt über die passende Behandlungsstrategie. In den meisten Fällen ist eine konservative Therapie ausreichend, um die Symptome zu lindern und die Beweglichkeit wiederherzustellen. Dazu gehören Schmerzmedikamente, Physiotherapie und gezieltes Training.

Wenn die Beschwerden jedoch nicht auf diese Maßnahmen ansprechen oder es zu neurologischen Ausfällen wie Lähmungen oder starken Sensibilitätsstörungen kommt, können minimalinvasive Verfahren wie Injektionen zum Einsatz kommen. Nur in seltenen Fällen ist eine Operation notwendig.Etwa wenn der Bandscheibenvorfall das Rückenmark stark einengt oder chronische Schmerzen trotz Therapie bestehen bleiben.

Nachfolgend werden die drei wichtigsten Behandlungsansätze genauer erklärt:

Konservative Therapie (ohne OP)

Die konservative Therapie setzt zunächst entzündungshemmende Schmerzmittel ein, um akute Schmerzen zu minimieren. Zum Beispiel verschreiben Ärzte Patienten nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen. Falls die Muskulatur im Nacken- und Schulterbereich stark verkrampft ist, können zudem Muskelrelaxantien wie Methocarbamol oder Tizanidin helfen, um die Spannung zu lösen. In schweren Fällen werden für kurze Zeit auch stärkere Schmerzmittel wie Opioide verordnet, jedoch nur unter strenger ärztlicher Kontrolle.

Neben Schmerzmitteln setzt die konservative Therapie auf Physiotherapie sowie manuelle Therapie. Maßnahmen helfen insbesondere dabei, die Nackenmuskulatur zu stabilisieren und korrigieren Fehlhaltungen. Das sind wichtige Bestandteile:

- Dehnübungen: Reduzieren Verspannungen und verbessern die Beweglichkeit.

- Kräftigungsübungen: Stärken die Stützmuskulatur im Nacken- und Schulterbereich.

- Haltungs- und Bewegungstraining: Beugt Fehlhaltungen vor, die die Beschwerden verschlimmern könnten.

Vorsicht ist jedoch geboten: Nicht jede chiropraktische Behandlung ist bei einem Bandscheibenvorfall geeignet – plötzliche ruckartige Bewegungen können unter Umständen mehr schaden als nutzen.

Minimal-invasive Behandlungen

Wenn konservative Maßnahmen nicht ausreichen, kann der Arzt minimalinvasive Verfahren vorschlagen, die gezielt gegen die Schmerzen wirken, ohne dass eine Operation nötig ist. Reichen Schmerzmittel nicht aus, sind Injektionen eine Alternative. Sie injizieren entzündungshemmende Medikamente in unmittelbare Nähe der betroffenen Nervenwurzeln. Solche Injektionen bringen eine schnelle Linderung bei starken Schmerzen und Entzündungen, sind aber keine Dauerlösung. Die Wirkung hält in der Regel nur einige Wochen an, kann jedoch helfen, den Teufelskreis aus Schmerz und Verspannung zu durchbrechen.

Das sind mögliche Injektionen und ihre Wirkweisen:

- Kortison-Injektionen: Entzündungshemmendes Kortison wird direkt an die betroffene Nervenwurzel gespritzt.

- Lokalanästhetika-Injektionen: Betäubungsmittel wird injiziert, um die Nerven vorübergehend zu beruhigen.

- Facetteninfiltration: Injektion in die kleinen Wirbelgelenke (Facettengelenke), um lokale Entzündungen zu lindern.

- Epidurale Injektion: Medikament wird direkt in den Wirbelkanal gespritzt, um Schwellungen und Entzündungen zu reduzieren.

Operative Therapie

Ein chirurgischer Eingriff kommt nur infrage, wenn

- Lähmungserscheinungen oder starke neurologische Ausfälle auftreten.

- der Schmerz trotz konservativer Therapie über Wochen oder Monate anhält.

- das Rückenmark stark eingeengt wird (Myelopathie).

- wiederholte Bandscheibenvorfälle oder starke Instabilitäten auftreten.

Jede Operation birgt Risiken, darunter Infektionen, Narbenbildung oder anhaltende Schmerzen. Die Erfolgsaussichten sind jedoch gut, wenn der Eingriff von erfahrenen Spezialisten durchgeführt wird und eine anschließende Rehabilitation erfolgt.

Das sind häufige Operationsmethoden:

- Mikrochirurgische Dekompression: Die betroffene Bandscheibe wird teilweise oder vollständig entfernt.

- Bandscheibenprothese: Eine künstliche Bandscheibe ersetzt die geschädigte Bandscheibe.

Wirbelsäulenversteifung: Falls der betroffene Bereich zu instabil ist, kann eine Versteifung der angrenzenden Wirbelkörper notwendig sein.

Welche Übungen helfen bei einem Bandscheibenvorfall am Hals?

Gezielte Übungen im Halsbereich löschen Verspannungen, lindern Schmerzen und stärken deine Muskulatur. Wichtig dabei: Führe Übungen immer langsam und kontrolliert aus – ohne plötzliche ruckartige Bewegungen. Zudem sollte jede Übung nicht über den Wohlfühlschmerz hinausgehen.Wenn eine Bewegung Schmerzen auslöst, solltest du sie abbrechen.

Diese Übungen kannst du sofort nachmachen:

Dehnübungen

Mit Dehnübungen entspannst du deine Muskulatur im Nacken und Schulterbereich und sorgst gleichzeitig dafür, dass die Beweglichkeit deiner Halswirbelsäule erhalten bleibt. Zudem hilft die sanfte Mobilisation, die Durchblutung zu verbessern und das wiederum unterstützt die Heilung.

Diese Bewegungen sorgen für eine schmerzfreie Mobilisation des Nackens:

- Vor- und Rückneigung des Kopfes: Setze dich aufrecht hin und neige langsam den Kopf nach vorne, bis das Kinn die Brust berührt. Halte diese Position für 5 bis 10 Sekunden, dann hebe den Kopf langsam wieder an und lehne ihn leicht nach hinten. Halte diese Position für 5 bis 10 Sekunden, dann bringe den Kopf langsam wieder nach oben und lehne ihn leicht nach vorne – und so weiter. Achte besonders beim Zurücklehnen darauf, dass sich die Bewegung angenehm anfühlt. Bei Nackenproblemen kann es manchmal unangenehm sein den Kopf zurückzulehnen. Wenn das bei dir der Fall ist, solltest du die Bewegung eher vermeiden.

- Seitliches Neigen: Bringe dein Kinn zum Hals, indem du ein Doppelkinn machst. Bringe dein rechtes Ohr langsam zur rechten Schulter, bis eine sanfte Dehnung auf der gegenüberliegenden Seite spürbar ist. Halte die Position für 10 Sekunden und kehre in die Ausgangsposition zurück. Wechsle zur anderen Seite.

- Drehbewegungen des Kopfes: Drehe den Kopf langsam nach rechts, als würdest du über deine Schulter schauen. Halte die Position für einige Sekunden und drehe ihn dann zur anderen Seite.

- Trapezmuskel-Dehnung: Lege eine Hand auf den Kopf und lass die Schwerkraft arbeiten, um eine tiefere Dehnung im Nacken zu spüren. Achte darauf nicht mit Gewalt am Kopf zu ziehen – das Gewicht deiner Hand sollte ausreichen, um eine Dehnung zu spüren.

- Brustöffner-Dehnung: Verschränke die Hände hinter dem Rücken, ziehe die Schulterblätter zusammen und nach hinten unten. Halte die Position für 15 Sekunden, um den oberen Rücken zu entspannen.

Kräftigungsübungen

Neben Dehnübungen stabilisieren Kräftigungsübungen die um die Halswirbelsäule herumliegende Muskulatur. Warum Kraftübungen wichtig sind: Eine gut trainierte Nacken- und Schultermuskulatur entlastet die Bandscheiben und hilft, Fehlhaltungen zu korrigieren. Damit sie ihre Wirkung zeigen, solltest du die Übungen zwei bis dreimal pro Woche durchführen.

- Isometrische Nackenstärkung: Setze dich gerade hin und lege die Handfläche auf die Stirn. Drücke mit dem Kopf sanft gegen die Hand, ohne den Kopf zu bewegen. Halte die Spannung für 5 bis 10 Sekunden. Wiederhole die Übung, indem du die Hand an die Seiten und den Hinterkopf legst.

- Schulterblatt-Stabilisation: Setze dich aufrecht hin und ziehe die Schulterblätter leicht nach hinten unten. Halte die Position für einige Sekunden, dann entspanne wieder.

- Schulterheben mit leichtem Widerstand: Nimm eine leichte Hantel oder eine Wasserflasche in jede Hand. Ziehe die Schultern langsam in Richtung Ohren und senke sie wieder ab.

Ruderbewegung: Setze dich gerade hin, halte ein Thera-Band mit beiden Händen und ziehe es nach hinten, während die Ellenbogen eng am Körper bleiben.H3: Haltungstraining im Alltag

Viele Beschwerden entstehen durch Fehlhaltungen, insbesondere durch langes Sitzen oder eine vorgebeugte Kopfhaltung. Mit diesen Übungen korrigierst du deine Haltung:

- Nacken in neutraler Position halten: Der Kopf sollte nicht dauerhaft nach vorne geneigt sein, sondern in einer Linie mit der Wirbelsäule bleiben.

- Regelmäßig die Sitzposition wechseln: Starres Sitzen belastet die Bandscheiben, daher sollte alle 30–60 Minuten die Position verändert werden.

- Bewusstes Rückentraining: Ein stabiler Rumpf hilft, die Haltung aufrecht zu halten und Verspannungen im Nackenbereich zu vermeiden.

- Doppelkinn-Übung: Setze dich gerade hin und blicke nach vorne. Setze dich gerade hin und blicke nach vorne. Ziehe dein Kinn sanft nach hinten, sodass dein Nacken lang wird (stelle dir vor, du machst ein Doppelkinn). Halte die Position für 5 bis 10 Sekunden und entspanne dich wieder. Wiederhole.

- Wand-Engel: Stelle dich mit dem Rücken an eine Wand, Füße etwa 10 cm von der Wand entfernt. Rücken, Kopf und Po sollten die Wand berühren. Hebe die Arme an, als würdest du ein „Tor“ formen und bewege sie langsam auf und ab entlang der Wand. Wiederhole diese Übung dreimal.

- Brücke: Lege dich auf den Rücken, stelle die Füße hüftbreit auf. Lege die Arme neben dem Körper ab und erde die Handflächen. Hebe das Becken an, bis dein Körper eine gerade Linie bildet. Schiebe mit Fersen und Armen in den Boden. Halte für 5 bis 10 Sekunden, dann senke dich langsam ab.

Kläre am besten mit deinem Arzt oder Physiotherapeuten ab, welche Übungen für deine Situation geeignet sind.

Welche Auswirkungen hat ein Bandscheibenvorfall am Hals?

Ein unbehandelter Bandscheibenvorfall kann langfristig zu einer chronischen Nervenreizung oder sogar einer dauerhaften Nervenschädigung führen. Daher ist es wichtig, frühzeitig eine gezielte Behandlung einzuleiten, um den Verlauf positiv zu beeinflussen.

Kurzfristige Folgen

Zu den häufigsten kurzfristigen Problemen zählen Muskelverspannungen und Fehlhaltungen. Durch Schmerzen nehmen Betroffene oft unbewusst eine Schonhaltung ein, die andere Muskelpartien zusätzlich belastet. Dies führt zu verhärteten Muskeln im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich, wodurch sich die Beschwerden weiter verstärken. Auch Kopfschmerzen und Schwindel sind häufige Begleiterscheinungen. Eine verspannte Halsmuskulatur kann die Durchblutung des Kopfes beeinträchtigen und Spannungskopfschmerzen sowie Schwindelgefühle auslösen. Zusätzlich können Gelenkprobleme und Sehnenentzündungen entstehen, da Fehlhaltungen zu einer unnatürlichen Belastung von Schultern und Armen führen. Dadurch werden Sehnen gereizt und Gelenkverschleiß begünstigt.

Langfristige Folgen

Wird ein Bandscheibenvorfall am Hals nicht behandelt oder bleibt er über einen längeren Zeitraum bestehen, kann es zu chronischen Schmerzen kommen. Auch Muskelabbau ist eine häufige Folge: Wenn bestimmte Nerven dauerhaft gereizt oder geschädigt sind, werden die betroffenen Muskeln schlechter versorgt und verlieren an Kraft.

Langfristig steigt auch das Risiko für Folgeerkrankungen – zum Beispiel weitere Bandscheibenvorfälle. Die geschädigte Bandscheibe kann weiter degenerieren, sodass sich der Zustand verschlechtert oder benachbarte Bandscheiben ebenfalls betroffen sind.

Das sind weitere Folgeerkrankungen:

- Arthrose in der Halswirbelsäule (Spondylarthrose): Ein unbehandelter Bandscheibenvorfall kann den Verschleiß der Wirbelgelenke beschleunigen und zu Arthrose führen, was wiederum chronische Schmerzen verursacht.

- Chronische Schmerzen und Fibromyalgie: Wenn Schmerzen über Monate bestehen, kann das Schmerzempfinden überaktiviert werden, was in ein chronisches Schmerzsyndrom (z. B. Fibromyalgie) übergehen kann.

- Kreislauf- und Stoffwechselprobleme: Wer sich aufgrund der Schmerzen weniger bewegt, kann langfristig unter Bluthochdruck, Gewichtszunahme oder einem erhöhten Risiko für Diabetes leiden.

Psychische Belastung

Langfristige Auswirkungen eines Bandscheibenvorfalls am Hals sind nicht nur körperlich – sie können auch psychisch sein. Denn chronische Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führen bei vielen Betroffenen zu Frustration und einem Gefühl der Hilflosigkeit. Wenn alltägliche Aufgaben wie das Arbeiten am Computer, Autofahren oder einfache Bewegungen mit Schmerzen verbunden sind, steigt auch der psychische Druck. Daraus entwickelt sich eine Spirale: Der ständige Schmerz kann Konzentration und Leistungsfähigkeit im Beruf beeinträchtigen, was zusätzlich zu Stress und Angst vor beruflichen Einschränkungen führt.

Auch soziale Aspekte sind betroffen: Wer unter anhaltenden Beschwerden leidet, zieht sich häufig aus dem sozialen Leben zurück. Aktivitäten mit Familie und Freunden werden reduziert, da sportliche oder freizeitliche Unternehmungen oft mit Schmerzen verbunden sind. Dies kann zu einem Gefühl der Isolation und in schweren Fällen zu depressiven Verstimmungen führen.

Ein weiterer Faktor ist der gestörte Schlaf. Schmerzen, insbesondere bei bestimmten Liegepositionen, können den Nachtschlaf unterbrechen oder verhindern, dass eine erholsame Tiefschlafphase erreicht wird. Dies führt langfristig zu Erschöpfung, Gereiztheit und einer erhöhten Anfälligkeit für Stress.

Wichtiger Hinweis: Um die psychische Belastung zu reduzieren, ist neben der körperlichen Behandlung eine gezielte psychologische Begleitung oder Stressbewältigung sinnvoll.

Kann ein Bandscheibenvorfall am Hals berufsunfähig machen?

Viele Betroffene fragen sich bei einem Bandscheibenvorfall der HWS, ob sie trotz der Beschwerden weiterarbeiten können oder ob sie langfristig mit einer Berufsunfähigkeit rechnen müssen. Die Antwort darauf hängt von mehreren Faktoren ab:

- Der Schwere des Vorfalls

- Dem individuellen Heilungsverlauf

- Den Anforderungen des Berufs

Da ein Bandscheibenvorfall im Halsbereich langfristige Folgen haben kann, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) eine sinnvolle Absicherung. Ohne eine BU drohen im Ernstfall erhebliche finanzielle Einbußen. Denn in der Regel reicht die gesetzliche Erwerbsminderungsrente nicht aus, um den bisherigen Lebensstandard zu halten. Ein wichtiger Unterschied in diesem Zusammenhang besteht zwischen einer temporären Arbeitsunfähigkeit und einer dauerhaften Berufsunfähigkeit.

Wenn du bereits die Diagnose Bandscheibenvorfall in der HWS vorliegen hast, kann der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung herausfordernd sein. Erfahre hier mehr zum Thema: Berufsunfähigkeitsversicherung bei Bandscheibenvorfall

Arbeitsunfähigkeit vs. Berufsunfähigkeit

Arbeitsunfähigkeit bedeutet, dass eine Person aufgrund gesundheitlicher Probleme vorübergehend nicht in der Lage ist, ihre berufliche Tätigkeit auszuüben. Ein Bandscheibenvorfall am Hals kann, je nach Schweregrad, eine mehrwöchige bis mehrmonatige Krankschreibung nach sich ziehen. In dieser Zeit kann sich der Körper erholen und durch Physiotherapie oder gezielte Maßnahmen kann die Rückkehr in den Beruf vorbereitet werden. Arbeitgeber sind in der Regel dazu verpflichtet, für einen bestimmten Zeitraum das Gehalt weiterzuzahlen, danach greift das Krankengeld der gesetzlichen Krankenkasse.

Berufsunfähigkeit hingegen liegt vor, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen mindestens sechs Monate bestehen oder eine Rückkehr in den bisherigen Beruf nicht mehr möglich ist. Dies kann der Fall sein, wenn die Schmerzen chronisch werden oder es zu neurologischen Ausfällen kommt, die eine bestimmte Tätigkeit unmöglich machen. Gerade in Berufen, die eine hohe Präzision oder körperliche Belastung erfordern, kann dies schnell zu Problemen führen.

Fazit: Ein Bandscheibenvorfall am Hals ist behandelbar – frühzeitiges Handeln zählt

Ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule ist eine ernst zu nehmende Erkrankung, die starke Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und neurologische Symptome verursachen kann. Doch die gute Nachricht ist: Mit der richtigen Behandlung und frühzeitigem Eingreifen lässt sich die Situation oft deutlich verbessern. Entscheidend ist, Beschwerden nicht zu ignorieren, sondern frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um langfristige Schäden zu vermeiden.

Der beste Schutz gegen einen Bandscheibenvorfall am Hals ist eine gesunde Lebensweise. Eine ergonomische Haltung am Arbeitsplatz, regelmäßige Bewegung und gezielte Übungen zur Stärkung der Nacken- und Rückenmuskulatur können helfen, die Belastung auf die Bandscheiben zu reduzieren. Werden erste Symptome wie Nackenschmerzen, Verspannungen oder Kribbeln in den Armen frühzeitig erkannt, können konservative Behandlungen wie Physiotherapie, Schmerztherapie und gezieltes Training oft ausreichen, um die Beschwerden zu lindern und eine Operation zu vermeiden.

Doch je länger ein Bandscheibenvorfall unbehandelt bleibt, desto größer ist das Risiko für chronische Schmerzen und bleibende Nervenschäden. Besonders Warnsignale wie plötzliche Kraftverluste, Taubheitsgefühle oder Störungen der Feinmotorik sollten nicht ignoriert werden. Kurzum: Ein Bandscheibenvorfall am Hals ist behandelbar – doch das Wichtigste ist, aktiv zu werden – mit dem Gang zum Arzt und anderen Absicherungen. Denn ein Bandscheibenvorfall kann nicht nur die Lebensqualität erheblich einschränken, sondern auch berufliche Konsequenzen haben. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung bietet dann existenzielle Sicherheit, wenn die Beschwerden eine Rückkehr in den Beruf unmöglich machen.

Andere haben auch gelesen

Gesundheit & Leben

Burnout ist ein Syndrom, Depression eine Krankheit. Symptome ähneln sich, während sich Ursachen und Behandlungswege unterscheiden. Das musst du wissen!

Gesundheit & Leben

Das Boreout-Syndrom beschreibt eine andauernde Unterforderung im Arbeitsleben. Körperliche und geistige Symptome sind die Folge. So schützt du dich.

Gesundheit & Leben

Bandscheibenvorfall am Hals (HWS): Das sind Ursachen, Symptome, Behandlungswege, Übungen – so lässt sich gezielt vorbeugen.

Gesundheit & Leben

Was ist der Unterschied zwischen Arthrose und Arthritis: Arthritis ist eine entzündliche Gelenkerkrankung, Arthrose ein degenerativer Knorpelverschleiß.

Gesundheit & Leben

Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall: Wie sich die beiden Krankheitsbilder ähneln und unterscheiden - Behandlungsformen und Selbsthilfetipps.

Gesundheit & Leben

Chronischer Stress ist ein Risiko für dein Immunsystem und schwächt den Körper. Kenne Symptome und Ursachen und behandle sie frühzeitig. So geht es.

Gesundheit & Leben

Du fühlst dich trotz vieler Ruhephasen und mehreren Stunden Schlaf antriebslos, bist dauerhaft müde und verlierst die Lust an deinen Lieblings-Hobbys? Dahinter könnte sich eine Erschöpfungsdepression verbergen.

Gesundheit & Leben

2022 ist der Krankenstand enorm gestiegen. Aber was sind die häufigsten Krankheiten am Arbeitsplatz und welche Präventionsmöglichkeiten gibt es?